图为由濮存昕(左)、梁冠华(中)、杨立新(右)主演的新版《茶馆》剧照,汪海林认为它的著作权依然属于老舍。

“改错了必须再改过来!”3月6日,全国政协委员王兴东在接受本报记者采访时就著作权法修改草案第三稿中“剧本授权许可”被砍掉、“摄制权”并归成“改编权”、电影“剧本”没有纳入被保护的“文字作品”等削减原创作者权益的变化表示出极度的诧异和愤怒。

现行著作权法于1990年9月7日由第七届全国人大常委会审议通过并于1991年6月1日起施行,曾于2001年和2010年进行过两次修订。2012年3月至今,著作权法修改草案先后出三稿。其第三次修订稿已由国家版权局提交国务院法制办,目前,尚未提交至全国人大法工委,意味着著作权法修改草案将不会在此次两会中审议。

新著作权法出台如此之难,多方利益竞争激烈,权利义务难以平衡成主要原因。此次著作权法修订中,关于权利归属的争议主要在视听作品,而以编剧为代表的原创群体成为争议的最大发声者。

三易其稿,剧本授权许可来了又走

2010年,王兴东曾在全国政协第十一届三次会议提交《关于影视文化产业行政立项备案严格履行著作权人授权书制度的提案》,国家版权局回复:“新闻出版总署(国家版权局)完全赞同关于拍摄(制作)电影、电视剧必须得到剧本版权拥有者的授权许可,才能使用其剧本的意见。”

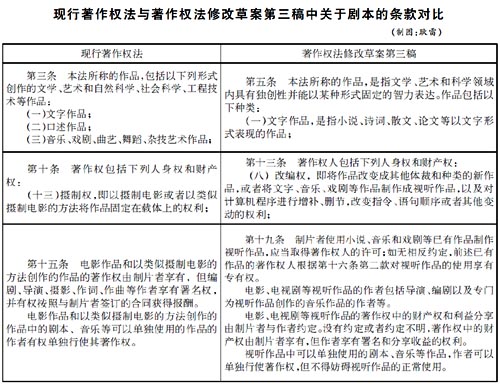

按照我国现行著作权法规定,编剧拥有署名权、报酬权、剧本单独使用权等。2012年著作权法修改草案第一次修订稿第十六条新增“制片者使用剧本、音乐等作品摄制视听作品,应当取得作者的许可,并支付报酬”。王兴东认为,这是对作者特别是编剧的巨大利好消息,明确了“制片者使用剧本需许可授权”,增加了“对影片使用的合理报酬权”。

4个月后,草案第二次修订稿第十七条在“制片者使用剧本、音乐等作品摄制视听作品,应当取得著作权人的许可,并支付报酬”之后又增“原作作者、编剧、导演、作词、作曲作者有权就他人使用视听作品获得合理报酬”。王兴东表示:“导演作为‘作者’首次出现并获得影片报酬权,但原作作者依然排位在前。”

而在第三次修订稿中,王兴东发现通篇再无剧本许可授权几个字。三次修订,剧本许可授权制度来了又走,对此突变,王兴东难言愤慨:“使用剧本可以不需要授权了吗?电影电视能够直接拍摄‘小说、音乐和戏剧’吗?为什么在第三稿独独删除了对‘剧本’的许可授权?删掉许可使用权等于同时割掉剧本版权的财产权。这是对编剧的欺骗。”

剧本在著作权法里消失了

在国家版权局《关于<中华人民共和国著作权法>(修订草案送审稿)的说明》(以下简称送审说明)中,关于修订的主要内容第一条即表明,“为解决实践中著作权的确定性问题,送审稿对权利客体、权利内容、权利归属和权利保护期等方面进行了修改。送审稿将《著作权法实施条例》中作品的定义上升为法律规定。”

这一内容在第三次修订稿中体现在第五条:本法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种形式固定的智力表达。作品包括以下种类:(一)文字作品:是指小说、诗词、散文、论文等以文字形式表现的作品……

编剧汪海林对第三次修订稿对“文字作品”的概括遗漏了剧本感到震惊和不解,在接受本报记者采访时说:“这是不全面的。剧本从来就是重要的文字作品,无论戏剧剧本还是影视剧本,均是文学的一部分,在人类文明史上,从古希腊的三大悲剧开始,到莎士比亚、关汉卿、汤显祖,他们的剧本均是人类最杰出的文字的代表。有人说,剧本被放到视听作品里去了,可是视听作品是伴音或者无连续伴音的连续画面组成,这里面没有任何剧本的含义。如此一改,剧本在著作权法里就消失了,这个是我们不能忍受的。”

中国电视剧编剧委员会在其官方微博中也对第三次修订稿中“边缘编剧弱化剧本”表达了强烈愤怒。

从摄制权到改编权,编剧失去了什么

第三次修订稿中另一重要变化即对权利内容进行了重新整合,将现行著作权法规定的十七项权利重新整合为十三项,取消了著作权人修改权、放映权、摄制权、汇编权等四项权利,其权能分别由保护作品完整权、表演权、改编权和复制权涵盖。送审说明中对此的解释是“从实践出发重新界定权利的边界”。

“以我编剧的《离开雷锋的日子》剧本为例,授权给北京紫禁影业公司拍摄电影是‘摄制权’,非改编权也。后来解放军文艺出版社要出书,根据同名电影改编后出版纪实小说是依据剧本进行改编,使用的是‘改编权’。”王兴东说,中国作者已在实践中将“摄制权”和“改编权”使用得非常清晰。如今,“摄制权”突然消灭,直接剥夺了剧本和文学作品许可拍摄电影电视的一项专有授权。“摄制权”是原创剧本作者(编剧)管控影视作品的主权;那么对于原创小说作者,制片者要购买小说版权的“改编权”,还要请编剧来完成改编的剧本,然后与编剧签订剧本的“摄制权”。将摄制视听作品的权利塞进了“改编权”,作为编剧在签订剧本授权许可的“权种”,只能以“改编权”授权。制片者和导演、演员们即有权随意改编剧本的结构、主题和人物关系,历史正剧也可以改编成穿越剧,此法赋予他们合法地“改编”原创剧本的权利。“这不是误解,因为20多年来‘改编权’就是这样被实践的,可凡能被误解的法条,都不是好的法规。”

王兴东认为,著作权的法律条款应该明晰而简洁,细化而准确,才能在执法中高效有据地保护创作者权益。第三次修订稿取消了“摄制权”并挤压进“改编权”,是不顾文学原创者权益为侵权者留下借口的做法。

“谁是作者”的名利之争

对于第三次修订稿中编剧权利的争论,备受诟病的还有第十九条。

“我们认为导演不应该出现在作者里面。”汪海林说,并非否认导演在影片中的重要作用,但其重要性不应放在著作权的范畴中讨论,“论重要性,剪辑师也很重要,尤其在导演没有剪辑权的情况下,但为什么没有把剪辑师列入作者呢?修法是一件严肃的事情,不能一会儿以重要性排列,一会儿以权力大小为取舍。”

“编剧是当之无愧的作者,可独立使用作品的作词、作曲也是作者。正如在戏剧中,焦菊隐再伟大,《茶馆》的著作权也是属于老舍的,演出版权是属于制作者北京人艺的。《哈利·波特》拍摄了七部,聘用了五位导演,导演没有著作权,拍摄权是向罗琳购买,作家罗琳才是著作权人!这是全世界的规则!”汪海林说,著作权法保护的是思想、表达,而不是过程、管理方法,导演的劳动是运用蒙太奇镜头组接画面,蒙太奇镜头并不受著作权保护,没有导演会因为两部影片中镜头画面类似而起诉对方导演。“我建议此次修法,可暂时回避‘作者’范围这一问题,只强调著作权中的财产权和利益分享由制片者和作者获得。”

谁是作者?争名也罢,争利也罢。对于编剧来说,汪海林这样说:“编剧从来不是想从幕后走向台前,也不追求参加新闻发布会。可一部新片上映,几大电视台连续十几个小时的宣传里,没有一个人提到‘编剧’、‘剧本’,未免让人寒心。因为所有的宣传资源都向制片方与导演靠拢。更不用说,有的地方居然不让编剧走红地毯,将其赶下来。”

2013年3月6日,王兴东在提案末尾写道:“在版权影响世界的今天,影视产业是以内容为王,创意制胜,修法要提升保护文学原创者的发现权、发明权、发掘权、发展权的力度,要提高保护从无到有的原创、不随人后的首创、不改他人的独创的规定。”

中国电视剧编剧委员会在其官方微博中称,已于3月2日下午召开会长工作会议,对“新《著作权法》修改方案第三稿”提出了详细的意见和建议,并交由秘书处形成最终意见稿,将请全国人大代表和政协委员形成议案提案在两会期间上交。贾娜

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间