“青龍偃月刀”游戲道具形象有版權嗎?

圖一

圖二

圖三

隨著版權觀念日漸深入人心,越來越多的個人和企業開始嫻熟運用版權,也使得很多有趣的問題開始進入公眾視野。比如,《真三國無雙8》中人物所持的“青龍偃月刀”游戲虛擬道具形象(如圖一所示)受版權保護嗎?

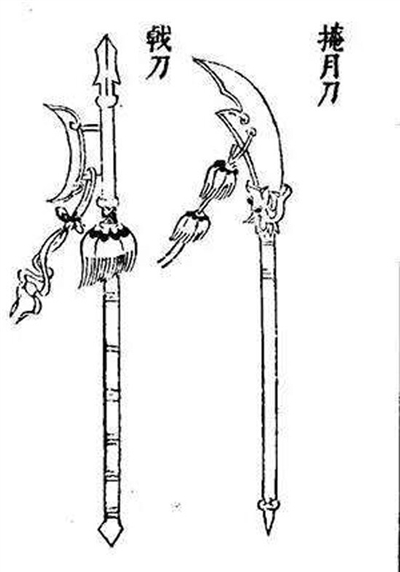

這個問題讓很多人腦洞大開。因為一提到作品,人們腦海中會浮現出很多典型的形象,例如一部小說、一首歌曲等等。事實上,作品的構成並不像人們想象的那麼復雜。以“青龍偃月刀”為例,盡管其一般形象早已進入公有領域,例如宋代的《武經紀要》(如圖二所示)中有記載,但通過對比觀察不難看出,《真三國無雙8》中人物所持的“青龍偃月刀”美術形象,加入了很多個性化的設計,例如那條盤繞橫貫兵器的金龍以及刀刃上的龍舌花紋。所以,如無其他特別因素,筆者認為,該游戲人物所持的“青龍偃月刀”游戲道具外觀形象單獨可以構成美術作品。

這是因為,作品的構成盡管要求獨創性的高度,但並不苛求過高,因此德國版權理論才提出了“金幣標准”,即構成作品的獨創性隻需有“一個金幣”的高度即可。盡管這個標准非常具體,但是很容易讓人想起周星馳電影《功夫》中評價一個高手武功高的標准(“武功有五六層樓那麼高”)。借鑒德國獨創性的標准,在我國,盡管我們無法說明具體某個作品到底是“5個金幣”那麼高還是“10個金幣”那麼高,但是,統計分析我國版權司法史上的裡程碑案件,同樣可以獲得大致印象。在我國的版權司法史上,存在很多具有裡程碑意義的案件。

作品極短的案件:廣告語。在經濟生活中,我們經常能看到各種設計精巧的廣告語,廣告語是一則廣告的靈魂,是吸引消費者的重要工具。美國一項調查顯示,看廣告語的人平均是看廣告全文的人的5倍。那麼,廣告語是否受到著作權法保護?實踐中,我國法院並不絕對否定對廣告語的版權保護。從理論上說,廣告語屬於一類特殊的文字表達,一般字數很少,很難達到必要的創作高度,常常是思想有余而表達不足。因此,有些西方國家直接拒絕給一般的廣告語提供版權保護。例如,美國版權局在其行政法中規定,“諸如名字、名稱和標語的詞組和短語不能受到版權法保護,並且也不能作為作品予以注冊登記”。但是,我國部分法院在一些案件中曾認可過廣告語在滿足作品獨創性的前提下也可以受到版權保護,如“世界風採東方情”“天高幾許?問真龍”等等。

作品極簡的案件:“CAMEL”商標。在日本煙草產業株式會社與國家商評委關於“CAMEL SAHARASAM”商標異議行政糾紛案中,原告日本煙草產業株式會社對被異議商標“CAMEL SAHARASAM”提出異議的理由之一是其注冊商標“CAMEL”(如圖三所示)享有在先著作權,被異議商標侵犯了其在先著作權。一審法院指出,原告的該商標中的每個字母與通常的英文字母的印刷體差別細微,且字母的排列組合方式也是常見的由左至右平行排列的方式,在整體造型上與現有的字母排列並無區別,其細微差別不足以達到美術作品獨創性應有的創作型高度,因此不能認定該商標構成作品。在二審中,對於原告注冊商標是否享有在先著作權,二審法院認為原告的注冊商標中的字母有明顯的特點,且相互間以拱形排列,形成了一個整體上能夠體現作者個性的圖案,因此在無相反証據的情況下,可以認定其具有獨創性。筆者認為,從商標LOGO本身的構成來看,可以認為是我國版權司法史上被確認具有版權的最簡單的作品之一。

侵權內容百分比極少的案件:單詞速記。在岳某與卓越公司等著作權權屬、侵權糾紛案中,岳某向法院訴稱:《高中英語詞匯全解》一書中“false”等5個單詞的記法表達,抄襲了其著作《奇思妙想記單詞》等書,侵犯了他的署名權、修改權、復制權、發行權等相關權利。對此,二審法院審理后認定《高中英語詞匯全解》一書中“false”等3個單詞的釋義構成對岳某作品署名權、復制權、發行權的侵權。該案中,盡管被告關於涉案3個單詞的速記表達被判定與岳某圖書當中內容完全一致,但應當注意到,原被告圖書均是對常用英語詞匯進行注釋的教輔類書籍,均包含有數千條英語單詞,3條單詞在雙方圖書中所佔篇幅均極小,但仍被法院認為構成侵權,因此,筆者認為該案是版權司法史上被告侵權內容百分比最少的案件之一。

人工干預不多的案件:錄像截圖。在現實生活中可能發生這樣的事例:某人聽說到了夜晚會有水怪在某一湖區出沒,於是拿了有自動拍攝功能的相機架設在湖區岸邊,鏡頭對准湖心,並將相機調成每五分鐘自動拍攝一次模式后離開。嘗試數天后,該人某天取回攝像機並整理照片,發現其中有一張清晰捕捉到了水怪的影像。於是問題就此產生:這張由機器自動拍攝的照片可以構成攝影作品嗎?

按照大陸法系的標准,這種照片無疑不符合獨創性的要求。即使是對獨創性標准要求寬鬆的英美法系,對此也無法認同為攝影作品,因為英美法系將完全由機器自動拍攝的照片排除在攝影作品范圍之外。作品必須由作者完成而不是自然產生,所以由機器自動拍攝的照片不能構成攝影作品,這種觀點在邏輯上似乎無懈可擊,但是很少有人去反思這樣一個問題:在沒有任何人工干預、選擇和判斷的前提下,機器能自動拍攝到有價值照片的概率有多大呢?

事實上,即使是機器自動攝錄的照片,也依然應該一分為二地進行區分:對於那些完全沒有體現人類創作意圖或者干預因素的客觀結果,應當認為不構成攝影作品,例如在十字路口拍攝車輛違章情況的攝像機探頭﹔對於那些體現了人工干預、選擇並帶有明確目的的拍攝,即使主要由機器自動完成,隻要滿足了一定的條件,就仍有可能構成作品。換言之,筆者認為在這種情形下可以借鑒美國版權法上對於獨創性的要求,即“必要的創造性的量是相當低的,即使微少的量就可以滿足﹔絕大多數的作品能夠很容易地達到這個程度,因為它們閃爍著某種創造性的火花,而不在於它們是多麼不成熟、層次低或顯而易見”。例如,在“朱某訴萬利公司等案”中,醫生朱某為病人實施了手術,並利用手術設備自帶的鏡頭對手術過程進行了同步錄像,此后,其運用軟件截取了其中的6幅照片。法院認為,朱某結合自身的臨床經驗,從自己實施的手術錄像中截取了臨床應用中的一些關鍵性畫面,體現了其具有獨創性的智力性勞動,達到了作品獨創性的最低限度,應當予以保護。由於這種照片在前期攝制過程中主要由機器完成,因此,筆者認為這是版權司法史上人工干預最少的作品之一。(袁博)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量