反壟斷民事訴訟十年:回顧與展望

我國反壟斷法實施十年來,人民法院建立了獨具特色的反壟斷民事訴訟制度,審理了一批具有影響力的壟斷民事案件,及時制止了壟斷行為,為維護統一開放、健康有序的市場競爭機制做出了重要貢獻。十年的實踐証明,反壟斷民事訴訟已經成為我國反壟斷法實施的不可缺少的組成部分,反壟斷法所確立的私人執行和公共執行雙軌並行的執法體制取得了顯著成效。

反壟斷民事訴訟十年回顧

回首十年,人民法院壟斷民事審判工作在訴訟制度建設、案件審理經驗積累和裁判規則明確等方面均取得了重要進展。

建立了獨具特色的反壟斷民事訴訟制度。2012年5月,最高人民法院發布《關於審理因壟斷行為引發的民事糾紛案件應用法律若干問題的規定》,這是我國反壟斷審判領域第一部司法解釋,確立了我國反壟斷民事訴訟的基本框架和制度規則。與國際上的其他法域相比,我國反壟斷民事訴訟制度具有三個主要特點:一是反壟斷民事訴訟的獨立性。首先體現在訴訟方式上,反壟斷民事訴訟不以反壟斷行政機關的行政處理為前置條件,壟斷行為受害人既可以直接向人民法院起訴,也可以等待行政執法機關作出認定構成壟斷行為的決定后起訴﹔其次在事實認定上,反壟斷行政執法機關的行政處理決定認定的事實對於審理民事案件的法院沒有法定約束力,僅僅是法院認定事實的証據之一,如有相反証據足以推翻的,人民法院可重新認定事實。對於行政機關未作認定的事實,法院可以結合案件具體証據和事實獨立作出認定。二是原告資格的開放性。無論是直接還是間接受到壟斷行為侵害的經營者和消費者,均具有原告資格。賦予間接受害人尤其是消費者以原告資格,是我國壟斷民事訴訟的重要特色。三是責任方式的多樣性。原告通過反壟斷民事訴訟,不僅可以請求就其因壟斷行為受到的損失獲得賠償,還可以請求獲得禁令救濟以及確認與壟斷行為有關的法律行為無效。

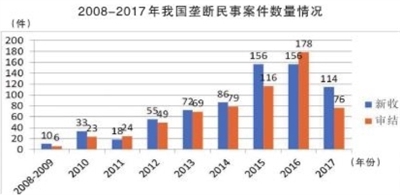

審理了大量反壟斷民事訴訟案件。自反壟斷法實施以來至2017年底,全國法院共受理壟斷民事一審案件700件,審結630件(見表)。

從上表可知,壟斷民事案件數量總體呈現出增長趨勢,呈現如下特點:一是所涉行業或者領域廣泛,涵蓋交通、保險、醫藥、食品、家用電器、供電、信息網絡等領域,尤其是互聯網領域的壟斷糾紛案件頻頻出現﹔二是案件類型呈現出多樣化,濫用市場支配地位案件和壟斷協議案件並存,其中濫用市場支配地位案件佔全部壟斷民事案件的90%以上﹔三是案件的影響力和社會關注度很高,如奇虎公司訴騰訊公司濫用市場支配地位案、華為公司訴IDC公司標准必要專利濫用糾紛案等成為業界關注焦點﹔四是原告勝訴率很低,幾乎所有原告敗訴的案件均與証據不足有關,這也反映了反壟斷私人執行的最大困難所在。

有力推進了反壟斷法的正確實施。人民法院通過案件審理,有效制止了相關壟斷行為,明確了反壟斷法實體條文的含義或者壟斷行為分析方法,確立了相關領域的競爭規則和行為標准,推進了反壟斷法的正確實施。例如,在婁丙林訴北京市水產批發行業協會橫向壟斷協議糾紛案中,法院認為,對於固定價格的橫向協議,無需單獨界定相關市場,可以根據該行為排除、限制競爭的目的或者效果直接認定其構成壟斷協議﹔在銳邦公司訴強生公司縱向壟斷協議案中,二審判決明確了限制最低轉售價格的縱向壟斷協議的分析方法﹔在唐山市人人信息服務有限公司訴北京百度網訊科技有限公司壟斷糾紛案中,法院判決首次探索了互聯網搜索引擎服務的相關市場界定原則﹔在奇虎公司訴騰訊公司壟斷民事糾紛案中,判決明確了網絡環境下相關市場界定的思路與方法﹔在華為公司訴美國IDC公司濫用市場支配地位壟斷糾紛案中,判決探索了標准必要專利許可相關市場界定以及超高定價的判斷標准。

反壟斷民事訴訟面臨的問題

反壟斷民事訴訟在取得重大成績的同時,也反映和暴露出了一些問題,值得深入研究和解決。

取証難和証明難仍是制約反壟斷民事訴訟的重要瓶頸。由於証明壟斷行為的証據大多由被訴壟斷行為人持有,在“誰主張誰舉証”現行民事訴訟法律框架下,原告的較高敗訴率幾乎不可避免。如何合理分配証明責任,適當降低原告証明難度,成為未來需要研究解決的重要課題。

合同糾紛被錯誤導向壟斷糾紛的現象值得警惕。在人民法院審理的濫用市場支配地位案件中,有相當比例的糾紛實際上是一般合同糾紛,本不應提起反壟斷民事訴訟。出現這種現象的原因有多個:部分案件源於當事人對反壟斷法的錯誤理解,部分源於試圖利用反壟斷法制止合同相對人濫用相對優勢地位的行為,部分源於意在利用壟斷糾紛阻礙合同履行或者獲得不當利益。這種錯誤導向模糊了壟斷糾紛和一般合同糾紛的界限,值得思考。

理論界和實務界對於反壟斷法基礎理論和新難問題缺乏深入研究。目前我國的反壟斷法研究基本處於對國外理論的消化吸收階段,缺乏結合中國市場實際進行正確應用的能力。特別是,在經濟分析方法的運用方面存在較大差距,對於經濟分析方法的最新進展及其在新興產業領域的運用知之甚少。

反壟斷法實體規則的含義及部分壟斷行為的分析框架需要進一步細化。例如,對於縱向壟斷協議的分析方法、壟斷協議的豁免條件、搭售以及超高定價等的分析框架等,實踐中仍存在許多模糊甚至對立的認識,有待於統一和明確。

反壟斷民事訴訟的展望

反壟斷審判實踐的發展進一步暴露了我國反壟斷民事訴訟制度的薄弱環節,也為反壟斷司法的未來發展提出了新的課題和指明了努力方向。

完善訴訟程序和証明規則,切實減輕壟斷糾紛原告的舉証負擔。根據民事訴訟法的一般規定和反壟斷審判的特殊需求,完善訴訟程序和証據規則,防止簡單適用“誰主張誰舉証”証明責任分配規則,切實減輕原告的舉証負擔。正確適用事實推定規則,妥善轉移舉証責任。原告已盡合理努力窮盡其舉証能力仍無法取得証明壟斷行為成立的全部証據,在已有証據的基礎上,結合經濟學基本經驗和常識,可以推斷出某一行為具有排除、限制競爭的效果的可能性很大的,可以推定該行為具有排除、限制競爭的效果,不再苛求原告提供進一步的証據,而將舉証責任適時轉移給被告,由被告為其行為不具有排除、限制競爭的效果提供反証。推進訴訟誠信建設,提倡和鼓勵當事人積極提供其掌握的全部証據,盡力查明案件客觀事實。

強化經濟分析方法的運用。加強對專家意見、經濟分析報告的程序和實體審查,充分發揮其輔助認定專業事實的功能。專家意見、經濟分析或者市場調查報告對於壟斷案件的審理至關重要。強化專家証人以及經濟分析或者市場調查報告作出人的出庭義務,接受對方當事人的質詢和法官的詢問。引導雙方的專家証人之間進行交叉詢問,通過交叉詢問和辯論來澄清疑點、發現問題和查明事實。法官也應及時補充經濟學基礎知識,提高對專家意見、經濟分析或者市場調查報告的實體審查能力。要加強釋明,引導當事人強化對相關市場界定、市場支配地位認定以及損害賠償的經濟分析,提高經濟分析的合理性和科學性。

加強對反壟斷法實體條款的適用研究,適時統一裁判標准。要結合司法實踐需求,加強對重點實體問題的分析研究,例如縱向壟斷協議的分析方法、知識產權濫用行為的反壟斷法規制、網絡環境下雙邊或者多邊市場的分析框架、反壟斷分析與反不正當競爭的關系、損害賠償的計算等。啟動反壟斷民事訴訟司法解釋(二)的起草工作,明確和統一裁判規則。

(朱理 作者單位:最高人民法院民三庭)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量